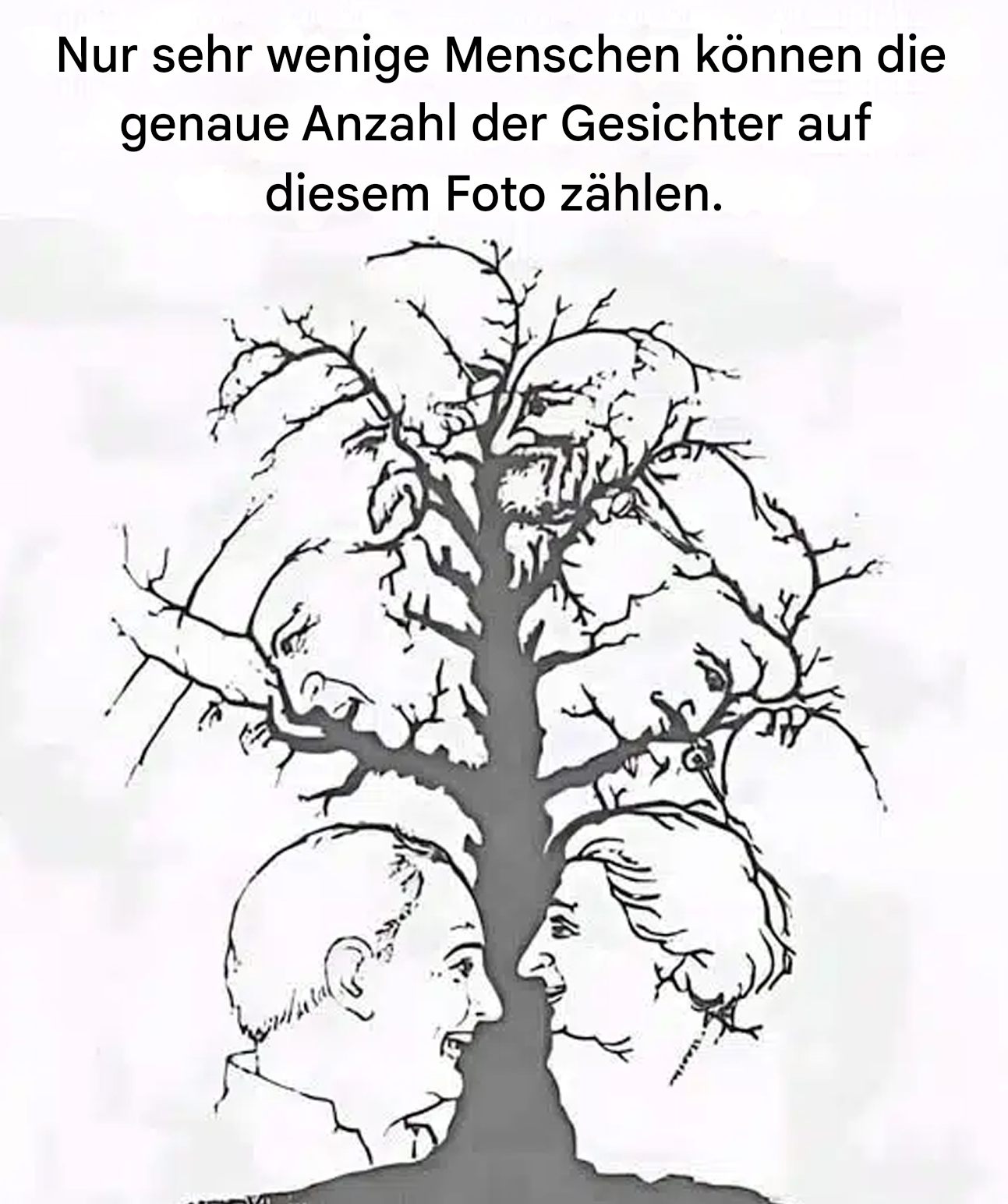

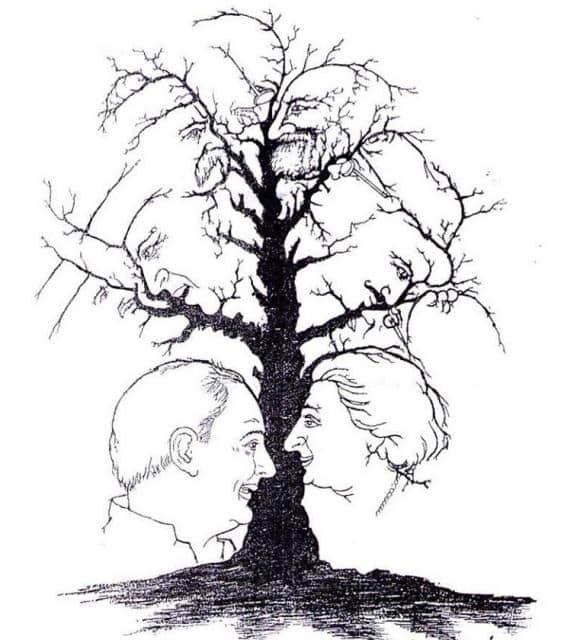

Stellen Sie sich vor einem scheinbar gewöhnlichen Baum vor. Nichts Besonderes … bis plötzlich wie von Zauberhand Gesichter in seiner Rinde erscheinen. Manche Menschen können sie sofort erkennen, andere müssen die Augen zusammenkneifen, um sie zu erkennen. Warum dieser Unterschied? Und vor allem: Was sagt er uns darüber, wie wir die Welt wahrnehmen? Machen Sie sich bereit für eine Reise zwischen Kunst, Illusion und Psychologie.

Das seltsame Erbe einer Illusion aus dem 19. Jahrhundert

Der „Baum der Erscheinungen“ ist keine neue Schöpfung. Dieses Bild soll bereits vor über 140 Jahren erschienen sein, erstmals veröffentlicht in einer damaligen amerikanischen Zeitschrift, Harper’s Weekly . Doch ein Detail gibt nach wie vor Rätsel auf: Unter den zehn Gesichtern, die sich in seinem Laub und seiner Rinde verbergen, scheinen einige Figuren darzustellen, die erst lange nach der Entstehung der Illustration bekannt wurden. Zufall? Künstlerische Inspiration? Das Rätsel bleibt bestehen.

Im Gegensatz zu den heutigen Illusionen, die oft computergeneriert sind, basiert diese ausschließlich auf einem Spiel aus Linien und Schatten. Und vielleicht ist es gerade das, was sie so einzigartig macht: Trotz der Zeit behält das Bild eine visuelle Kraft, die diejenigen, die es entdecken, weiterhin in ihren Bann zieht.

Warum sehen wir Gesichter in einem Baum?

Die Antwort liegt in einem universellen Phänomen: der Pareidolie . Unser Gehirn ist besonders gut darauf trainiert, Gesichter zu erkennen. Von Kindheit an lernt es, vertraute Ausdrücke zu erkennen, manchmal sogar dort, wo sie gar nicht existieren. So sehen wir ein Lächeln im Scheinwerferlicht eines Autos, ein menschliches Profil in einer Wolke oder einen Blick in eine alte Fassade.

Angesichts des Baums der Erscheinungen funktioniert der Verstand wie ein Ermittler: Er scannt das Bild und setzt die Formen zusammen, um ihnen Bedeutung zu verleihen. Manche Gehirne kommen direkt zum Punkt, andere brauchen länger. Doch sind die Gesichter einmal gefunden, kann man sie nicht mehr übersehen: Sie bleiben in unserer Wahrnehmung eingebrannt, als wären sie selbstverständlich.

siehe Fortsetzung auf der nächsten Seite